高频超声传感器系统设计与实现方案

563本方案旨在开发一款工作频率≥20MHz的高频超声传感器系统,实现轴向分辨率≤80μm、探测深度≥20mm(生物组织模拟环境),适用于医疗显微成像、精密工业无损检测等高分辨率场景。

查看全文搜索产品搜索文章

电力设备局部放电是绝缘缺陷的早期预警信号,特高频监测技术因抗干扰能力强、定位精准成为主流选择。然而,不同厂商的监测装置在硬件参数、数据格式、通信协议上存在显著差异,导致跨品牌组网困难、运维成本攀升。为此,建立统一的标准化设计方案成为行业迫切需求。

硬件模块的标准化架构是方案实施的基础。装置核心组件需遵循 “三模块分离” 原则:特高频传感器采用 350MHz-1.5GHz 宽频带设计,灵敏度统一设定为≤-70dBm,确保对不同类型放电信号的捕获一致性;信号处理单元需集成 16 位高速 AD 转换器,采样率固定为 200MS/s,避免因采样精度差异导致的数据分析偏差。外壳防护等级统一为 IP65,适应户外变电站的沙尘、淋雨环境,安装尺寸采用 19 英寸标准机架设计,兼容各类开关柜、变压器的预制安装位。某电网试点项目显示,采用标准化硬件后,不同厂商装置的信号检测误差率从 15% 降至 3%,大幅提升了数据可比性。

软件算法的规范化流程是数据有效性的保障。放电信号识别需执行 “三级滤波” 标准流程:首先通过小波阈值去噪消除周期性干扰,再用能量阈值法剔除脉冲干扰,最终以 PRPD 图谱(相位 resolved partial discharge)作为特征提取基准。图谱参数需包含放电量、相位角、脉冲频次等 12 项核心指标,数据存储格式统一采用 XML 规范,确保不同系统间的解析兼容性。诊断模型应预留标准化接口,支持接入局放数据库进行深度学习训练,当识别准确率低于 90% 时自动触发模型更新。华北某 500kV 变电站的实践表明,规范化算法使局部放电故障的误报率下降 62%,检修人员的工作效率提升 3 倍。

电力设备局部放电特高频监测装置标准化设计方案

通信与校准的标准化体系是实现规模化应用的关键。装置需支持 IEC 61850 标准通信协议,采用 MMS(制造报文规范)进行数据交互,采样值传输时延控制在 100ms 以内,满足实时监测需求。校准流程需通过国家高压电器质量监督检验中心的认证,每年强制进行量值溯源:在标准局放实验室中,用 50pC 校准脉冲注入传感器,输出信号误差需≤5%。此外,装置应具备自诊断功能,当传感器增益漂移超过 3dB、CPU 负载持续高于 80% 时,自动发送告警信息至后台系统。南方电网的标准化改造项目证明,统一通信协议后,跨区域监测系统的部署周期从 3 个月缩短至 15 天,维护成本降低 40%。

该标准化方案通过明确硬件参数、规范算法流程、统一通信接口,构建了 “可互换、可兼容、可溯源” 的特高频监测体系。其核心价值在于打破厂商技术壁垒,使电力运维单位能够自由选择性价比最优的设备组合,同时为电网大数据分析提供一致的数据基底。随着方案的推广,局部放电监测将从分散式的设备级应用,升级为网络化的系统级预警,为电力设备的状态检修提供更可靠的技术支撑。

本方案旨在开发一款工作频率≥20MHz的高频超声传感器系统,实现轴向分辨率≤80μm、探测深度≥20mm(生物组织模拟环境),适用于医疗显微成像、精密工业无损检测等高分辨率场景。

查看全文变压器作为电力系统的核心设备,其运行状态直接关系到电网的稳定性与安全性。局部放电(简称 “局放”)是变压器绝缘劣化的早期信号,若未及时检测处理,可能逐步发展为绝缘击穿等严重故障。超声局放定位技术凭借非侵入式检测、精准定位的优势,成为变压器故障预警的关...

查看全文在工业设备运维中,超声局放监测的 “精准度” 直接决定了隐患排查的有效性 —— 若监测数据偏差、故障定位模糊,不仅无法提前规避风险,还可能导致运维决策失误。优秀的超声局放监测厂家,往往能通过 “需求诊断 - 技术适配 - 现场落地 - 售后校准” 的全流程把控,将精准...

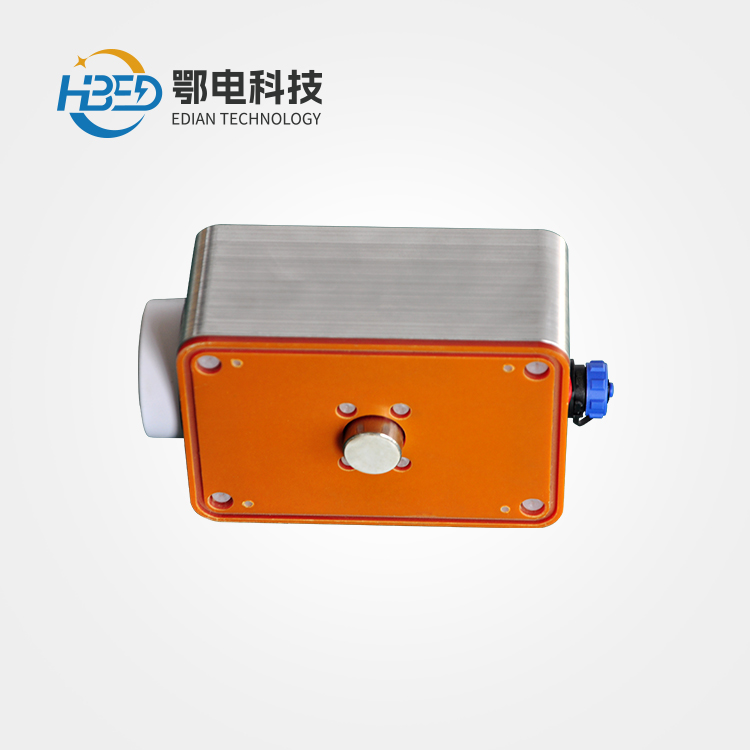

查看全文变压器高温超声传感器,作为一种专为高温环境设计的超声传感器,其在电力系统中对变压器的实时监测与保护起到了至关重要的作用。以下是鄂电科技对该传感器特点的详细阐述:

查看全文

提交表单咨询

我们将会在24小时内联系您